Eigentlich sieht alles gut aus im Leben meiner Klientin. Viele würden sie beneiden. Sie ist erfolgreich, das Einkommen stimmt, sie bezeichnet sich selbst als Familienernährerin, weil ihr Mann weniger verdient. Die Kinder kommen so langsam „aus dem Gröbsten raus“. „Eigentlich sieht alles gut aus.“, hat sie in den vergangenen Jahren immer wieder zu sich selbst gesagt.

Der Satz klingt wie eine Beschwörungsformel, wenn sie ihn ausspricht. Als ob sie ihn schon oft ausgesprochen hätte in der Hoffnung, dass er irgendwann stimmt.

Sie schildert ihre Arbeit. Projekte, Leitungsaufgaben, Teamprobleme, Druck, ein voller Kalender. Das ist der Normalbetrieb. Dann kommen Probleme mit den Geldgebern hinzu, Anträge wollen geschrieben und überarbeitet werden, das Geld wird knapp und knapper. Mangel ist man schon gewohnt, aber langsam wird es kritisch. Sie will aber das gerade etwas geschrumpfte Team wieder vergrößern, die frei gewordene Stelle wieder ausschreiben. Zähne zusammenbeißen, durchhalten, das wird schon wieder: „Es kann doch nicht sein, dass ausgerechnet bei den Schwächsten, also bei Kultur und Bildung, gespart wird. Langfristig ist das am teuersten.“

So geht es eine ganze Weile.

Irgendwann sagt sie: „Ich kann nicht mehr.“ Und dann sind wir schnell beim „eigentlichen“ Problem: Eigentlich kann sie nicht mehr, weil sie immer alles gibt, weil sie gute Projekte macht, nicht Nein sagen kann, weil sie sich für ihre Mitarbeiter verantwortlich fühlt und, als die Mittel für die Stellen der Kollegen nicht mehr reichen, zusätzlich noch Weiterbildungen gibt, damit Geld reinkommt. „Eigentlich will ich das nicht mehr. Ich will nicht mehr so viel Verantwortung. Ich halte das nicht mehr durch.“

Wir arbeiten daran, dass die Anfangszeiten, in denen man alles macht, weil man bekannt werden, sich etwas aufbauen und Erfahrungen machen will, längst vorbei sind. Dass man irgendwann wirklich kann, was man macht. Dass man irgendwann eine Marke ist und „es geschafft“ hat. Dass die demographische Entwicklung in Ostdeutschland nicht danach aussieht, dass kulturelle, soziale und Bildungsdienstleistungen in den nächsten zwanzig Jahren ein großartiger Wachstumsmarkt sein werden.

Dann standen zwei Möglichkeiten im Raum:

- Schuster, bleib bei Deinen Leisten. Tue, was Du am besten kannst. Backe kleinere Brötchen. Sag auch mal Nein. Lebe mit der Unsicherheit. Entspanne Dich. Genieße, dass Du Erfahrung hast.

- Mach weiter, stelle Anträge, wachse, suche nach neuen Optionen, sichere Dich ab gegen die Unsicherheit. Mach dem großen Chef Dampf, behaupte Deine Position, verteidige Kultur und Soziales in Zeiten, in denen alle nur Mangel verwalten.

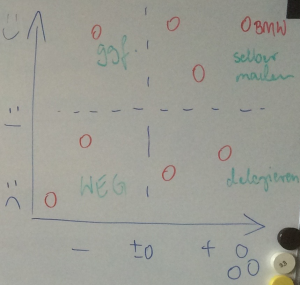

Aber die Entscheidung fiel schwer. Bis eine einfache Visualisierungsmethode eine seltsame Ordnung in die Projekt- und Arbeitswelt brachte:

Man zeichne ein Diagramm. Waagerecht der Beitrag, den die Projekte zum finanziellen Gesamtbedarf liefern. Leitfrage: Was von dem, was Sie tun, bringt Geld? Die Stationen auf der Achse: Minusgeschäfte, plus/minus Null, gut ausgestattete Projekte. Senkrecht der Spaß, den man bei den betreffenden Projekten hat. Stationen auf der Achse: keine Freude, mittelmäßige Erfüllung, viel Freude/hohes Sinnerleben. Daraus ergab sich ein Schema mit vier Feldern:

- kein Geld/keine Freude

- kein Geld/viel Freude

- viel Geld/keine Freude

- viel Geld/viel Freude

Dann ordnete meine Gesprächpartnerin ihre Projekte in das Schema ein. Interessanterweise ergab es sich, dass einige der größeren Projekte in dem Segment rechts oben (viel Geld/viel Freude) eingeordnet werden konnten. Eigentlich eine gute Ausgangsbasis für zukünftige Entwicklungen: Mache, was Freude macht und Geld bringt, delegiere an Kollegen oder Auftragnehmer, was Geld bringt, aber keinen Spaß mehr macht – früher hatte es das in vielen Fällen wohl getan, aber manches wurde öde mit der Zeit. Lasse, was kein Geld bringt. Die Frage war nun, was eigentlich nervt. Die Fülle der Aufgaben, die Gesamtlast, dazu die Verantwortung, auch die Finanzierung der Kollegen sicherzustellen.

Die Antwort lag dann auf der Hand: „Ich muss mich mehr auf meine Kernaufgaben konzentrieren, muss die große Verantwortung reduzieren; die Abteilung muss ein bißchen kleiner werden, darf nicht mehr wachsen.“

Wenn da die Angst nicht wäre. Die Angst, nicht mehr genug zu machen, um im Spiel zu bleiben: „Man macht das alles, weil man ja Optionen verlieren könnte.“

„Wie lange halten Sie das durch?“ lautete meine Frage.

Die Antwort fiel schwer, war aber, einmal ausgesprochen, sehr klar. Am Ende ging es um die Kunst, den eigenen Erfolg im Griff zu behalten und sich – gerade wegen dieses Erfolgs – an die denkbar schwierigen Umstände der Finanzierung sozialer, kultureller und bildungsbezogener Aufgaben in ostdeutschen Provinzlagen anzupassen.