Wenn man aus einer Mitarbeiterposition in eine Führungsposition wechselt, steht man vor einer Herausforderung: Der Wechsel an und für sich ist schnell vollzogen. Man heißt jetzt bspw. Teamleiter. Aber wirklich zu einer Führungskraft zu werden, ist ein Prozess — man heißt zwar schon so, aber man wird es erst langsam.

Und wenn man schon Führungserfahrung hat und in eine neue Führungsrolle wechselt, kann man zwar auf Erfahrungen zurückblicken, ist aber dennoch mit einer neuen Aufgabe, einem neuen Team usw. konfrontiert.

So oder so kommt es fast automatisch zu einem gewissen Erwartungsdruck: Es wird von einem erwartet zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, im Bedarfsfall Richtung geben. Und man erwartet von sich selbst zu gestalten, Entscheidungen zu treffen, im Bedarfsfall Richtung geben — hat aber im Zweifelsfall noch wenig tatsächliche Ahnung, muss sich erst einarbeiten, hineindenken, Beziehungen aufbauen, Kompetenz und Feingefühl entwickeln. Viele Entscheidungen wollen „wohltemperiert“ sein — im besonderen solche, die nicht zwingend und sofort auf „Gegenliebe“ stoßen.

Das notwendige Feingefühl zu erlangen geht in den meisten Fällen nicht schnell, sondern dauert seine Zeit. Viele, die in eine neue Rolle kommen, glauben jedoch mitunter, dass man gleich zu Beginn deutlich machen müsse, „wo es langgeht“. Was wie Entschlossenheit aussehen soll, ist in der Realität oft nur eine zu frühe Antwort auf die logischerweise mit der Übernahme der neuen Rolle einhergehenden Unsicherheit — und damit in der Realität ein oft genug allzu riskanter Schritt.

Teams (genauso wie nachgeordnete Führungskräfte im Falle einer höheren Führungsposition) beobachten neue Führungskräfte sehr genau. Sie prüfen, ob die neue Führungskraft zuhört, ob sie oder er versteht, wie die Dinge bisher liefen, ob er oder sie einschätzen kann, was funktioniert und was nicht.

Die ersten 100 Tage sind deshalb in der Regel keine Phase der schnellen Eingriffe, sondern eine Phase des gegenseitigen Beobachtens und Kennenlernens. Die Führungskraft lernt Routinen, Strukturen und Menschen kennen – und das Team bildet sich ein Urteil über die Führungskraft.

Wer in dieser Zeit zu früh entscheidet oder zu forsch eingreift, läuft Gefahr, gegen informelle Strukturen und Gewohnheiten anzurennen, die man nirgends aufgeschrieben findet, die aber im Alltag unausgesprochen wirksam (= selbstverständlich) sind. Solche Fehlstarts führen selten zu offenem Widerstand, sondern zu Vorsicht, Abwarten, stiller Distanzierung. Sie können Monate später Wirkung zeigen – oft dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist.

In diesem Text geht es darum, sich mit den ersten 100 Tagen genauer zu beschäftigen, und zwar nicht im Sinne einer „Gestaltungs-“ oder gar „Durchsetzungsphase“, sondern im Sinne einer „Lern-“ oder „Vertrauensphase“. Wer in den ersten 100 Tagen Vertrauen aufbaut, schafft die Grundlage für tragfähige Führung. Wer sie überspringt, muss später um jede Entscheidung kämpfen.

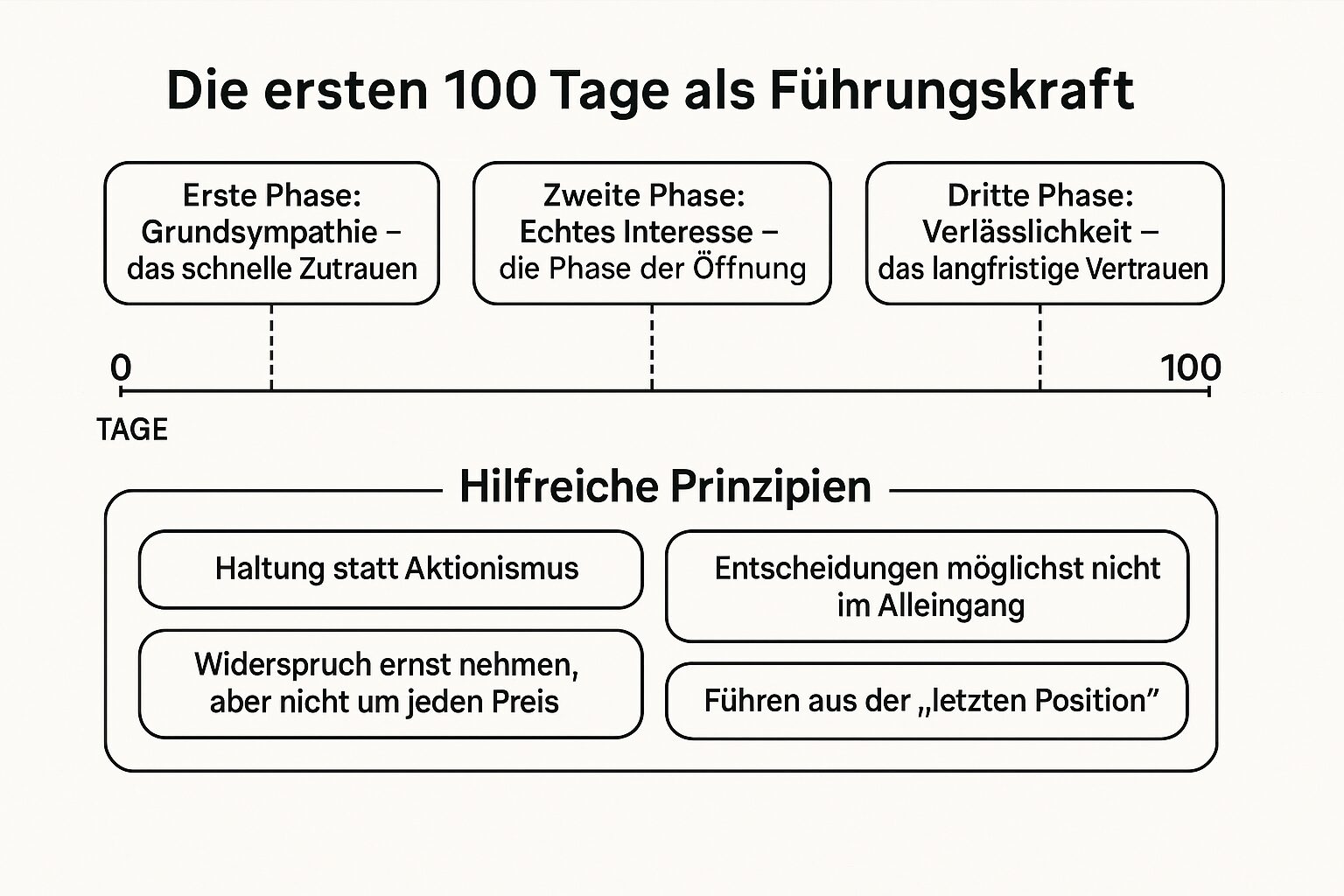

Die drei Phasen des Vertrauensaufbaus als Führungskraft

Vertrauen entsteht nicht „irgendwie auf einmal“. Im Grunde verläuft der Vertrauensaufbau in drei Phasen, wobei Führungskräfte die unmittelbare Phase 1 wenig bis kaum beeinflussen können, dafür in Phase 2 umso mehr Gestaltungsspielraum und Handlungsmöglichkeiten haben. Phase 3 ist eine eher mittel- bis langfristige Herausforderung, und da geht es im Besonderen um die Verlässlichkeit des Handelns der Führungskraft.

Erste Phase: Grundsympathie – das schnelle Zutrauen

Am Anfang steht eine spontane Reaktion: jemand kommt zur Tür herein, und wir finden sie oder ihn sympathisch – oder nicht. Diese kurzfristige Sympathie entsteht durch Ähnlichkeit, Habitus, Ausstrahlung. Die Entstehung dieser „Grundsympathie“ ist nicht steuerbar. Niemand kann sich in der Führungsrolle so verstellen, dass sie oder er jedem oder jeder gefällt. Der Versuch, über aktives Eindrucksmanagement die Grundsympathie zu beeinflussen, ist ineffektiv. Deshalb sollte man sich in dieser ersten Phase nicht verzetteln. Sie ist da, aber sie ist kein aktiver Hebel für Führung.

Natürlich sollte man sich bemühen, in dieser ersten Phase keine allzu großen Fehler zu begehen, nach dem Motto: Was man am Anfang nicht falsch macht, kann einem später nicht auf die Füße fallen. Man kann sich bspw. schon fragen, welcher Zwirn bei einem ersten Kennenlernen zweckdienlich ist. Zudem kann man vermeiden, allzu selbstdarstellerisch aufzutreten, also bspw. zu lange über sich selbst zu sprechen. Es kommt natürlich immer auf die Situation, den Rahmen, den Anlass, die Branche usw. an. Bescheidenheit kann in bestimmten Branchen zu bestimmten Anlässen fehl am Platz sein. Demut kann unter bestimmten Umständen wie Hilflosigkeit wirken. Aber in den meisten Fällen sind Interesse am Gegenüber sowie eine gewisse Zurückhaltung sicher hilfreich.

Zweite Phase: Echtes Interesse – die Phase der Öffnung

Die zweite Phase ist die entscheidende, und es ist die Phase, die man als (neue) Führungskraft mit der eigenen Haltung und den eigenen Handlungen tatsächlich gestalten kann. Vertrauen entsteht durch echtes Interesse. Wenn man Menschen echtes Interesse entgegenbringt, öffnen sie sich wahrscheinlich auch. Das Interesse sollte dem Gegenüber aber nicht nur als Technik (Fragen stellen), sondern auch als echte Haltung (Interesse am Gegenüber, Interesse an Menschen generell) entgegengebracht werden.

Interessiere ich mich tatsächlich für Menschen?

Diese Frage macht deutlich, warum manche Menschen mit hoher Fachexpertise nicht zwingend die besten Führungskräfte sind — ich kann von etwas wirklich Ahnung haben, und diese Fachexpertise macht mich vielleicht zum scheinbar besten Kandidaten für eine Führungsposition, aber wenn es auf dieser Führungsposition wirklich etwas zu führen gibt, es also letztlich um die Ausrichtung und Koordination hoffentlich motivierter Handlungen von Menschen geht, dann ist die Fachexpertise in der Regel sekundär.

Will ich meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wirklich verstehen? Habe ich wirklich Interesse an ihnen? Fallen mir Fragen ein, auf die ich die Antwort noch nicht kenne?

Selbst Menschen, die zunächst abweisend reagieren, können sich gegen wiederholtes, ernst gemeintes Interesse kaum dauerhaft verschließen. Wer ehrlich fragt, zuhört und dranbleibt, trifft irgendwann, ggf. nach wiederholten Interessenbekundungen, auf offene Türen. Es geht darum, eine gewisse „wohlmeinende Hartnäckigkeit“ zu entwickeln, die — mit Geduld und guter Laune einherkommend — tatsächliches Interesse signalisiert.

Es gibt natürlich Ausnahmen: Manche Menschen halten ihre „Türen“ bewusst geschlossen — oft aufgrund langer Konfliktgeschichten mit früheren Vorgesetzten oder der Organisation insgesamt. Natürlich gibt es Menschen, die ihre Bindung an die Organisation verloren oder andere Gründe haben, sich nicht zu öffnen. Vielleicht hat sich ein gewisses Misstrauen verfestigt, vielleicht ist die Beziehung zwischen der betreffenden Person und der Organisation dauerhaft beschädigt, vielleicht sind alte Kämpfe noch nicht ausgetragen, vielleicht gibt es Probleme im privaten Bereich. Aber selbst dann gilt: Echtes Interesse wirkt, wenn auch langsamer. Wer wirklich dranbleibt, erreicht in vielen Fällen mit der Zeit eine Öffnung.

Letztlich entscheidet aber immer das Gegenüber, ob es sich öffnet. Wer die Tür dauerhaft zuhalten will, hält sie zu; wiederholtes Interesse entgegenzubringen (und das ohne Vorurteile) liefert im Zweifelsfall den Beweis, den es braucht, um im einzelnen Bedarfsfall ggf. eine härtere Gangart einzulegen. Das ist keineswegs der „erwünschte Fall“, manchmal aber notwendig.

Am Ende gilt der Grundsatz: Hart in der Sache, weich zu den Menschen.

Wenn „weich zu den Menschen“ nach geduldigen, Interesse zeigenden, an Lösungen interessierten, freundlichen, jedenfalls mehrfach ehrlich wiederholten Bekundungen nichts bringt, nun, dann bleibt nur noch der Weg, in der Sache „hart“ zu bleiben.

Ab da geht es aber nicht mehr um authentische und ehrliche, sondern um gleichsam strategische und entsprechend verdeckte Kommunikation. Wenn man jedoch die Lage so angeht, wie hier beschrieben, dann bleibt der „strategische“ Fall mit „harten“ (= formalen bis formalistischen) Vorgehensweisen vergleichsweise selten.

Dritte Phase: Verlässlichkeit – das langfristige Vertrauen

Die dritte Phase der Vertrauensbildung entsteht erst über die Zeit. Es geht um das Vertrauen in die Verlässlichkeit des Handelns der — zunächst neuen und später nicht mehr so neuen — Führungskraft. Die Teammitglieder (wahlweise die nachgeordneten Führungskräfte) beobachten, ob die Führungskraft hinter ihnen steht, ob sie ehrlich ist, ob sie tut, was sie sagt – und zwar auch dann, wenn niemand zuschaut oder wenn gar Gegenwind droht. Man beobachtet sehr genau, ob die Führungskraft „nach oben“ wie „nach unten“ dieselbe Sprache spricht.

Dieses Vertrauen entsteht nicht in Wochen. Nach sechs Monaten kann sich eine gewisse Ahnung bilden. Ein gefestigtes Urteil entsteht oft erst nach zwölf oder mehr Monaten gemeinsamer Arbeit. Man muss alles, was in den Arbeitsabläufen geschehen kann, einmal „durch“ haben. Dann zeigt sich, ob man als Führungskraft wirklich verlässlich ist.

Während der ersten 100 Tage bewegt man sich als Führungskraft vor allem in Phase 2; Phase 1 ist sehr kurz und kaum zu beeinflussen, und Phase 3 beginnt zwar während der ersten 100 Tage, dauert aber über den Horizont von 100 Tagen an. Insofern ist nach 100 Tagen nicht alles getan, was getan werden muss. Aber die ersten 100 Tage sind die wichtigste Phase.

Hilfreiche Prinzipien

Haltung statt Aktionismus

Wer neu in eine Führungsrolle kommt, spürt oft den Druck, schnell und klug zu handeln. Aber man ist in der Regel nicht schnell klug. Man kann höchstens schnell Fehler machen. Die ersten 100 Tage sind keine Phase für schnelle Entscheidungen, sondern für aufmerksames Beobachten, Interesse und Verstehen. Muss man dennoch schnelle Entscheidungen treffen, ist man gut beraten, diese Entscheidungen nicht allein zu treffen. Man sollte erst verstehen, wie Routinen bisher funktioniert haben, und nachvollziehen, wie Entscheidungen bisher getroffen wurden. Man sollte lernen, was die Menschen im Bereich für gut halten und was sie als problematisch empfinden. Und vor allem sollte man verstehen, welche Erwartungen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an die neue Führungskraft haben. Erst danach, nach etwa 100 Tagen, kann man langsam anfangen, eigene Erwartungen an andere zu formulieren. „Wir leben in einer Kultur des Mitteilens und Machens“, hat Edgar Schein einmal gesagt – und damit gemeint, dass Führungskräfte der allzu schnellen Erwartung, etwas zu tun oder eben zu sagen, wo es langgehen soll, eine Haltung echten Interesses entgegensetzen können.

Entscheidungen möglichst nicht im Alleingang treffen, sondern Beteiligung bewusst gestalten

Diese bewusste Haltung schafft Klarheit, ohne Aktionismus zu inszenieren. Sie signalisiert: Ich höre zu. Ich nehme ernst, was hier gewachsen ist. Und ich entscheide nicht im luftleeren Raum. Wer so vorgeht, legt in den ersten 100 Tagen die Grundlage für spätere Führungsautorität. Nicht durch Druck oder schnelle Maßnahmen, sondern durch ruhige Präsenz, echtes Zuhören und gezieltes Beobachten.

Ein häufiger Fehler neuer Führungskräfte besteht darin, Entscheidungen mit dem Satz zu begründen: „Ich bin jetzt die Führungskraft – und deshalb wird das so gemacht.“ Das klingt entschlossen, ist aber in Wahrheit ein Zeichen von Unsicherheit. Souveränität zeigt sich nicht in Lautstärke oder Ansage, sondern im Umgang mit Entscheidungen und vor allem durch Kompetenz.

In der Regel ist es nicht ratsam, am Anfang Entscheidungen zu treffen, ohne die Kolleginnen und Kollegen zu beteiligen. Natürlich gibt es Situationen, in denen schnelle Entscheidungen notwendig sind. Dann muss man sie treffen – und hoffentlich verfügt man über die nötige Kompetenz. In den meisten Fällen aber geht es nicht um Sekundenentscheidungen wie im Feuerwehreinsatz. Im Gegenteil: Wer neu in ein System kommt, sollte erst eine Weile „mitlaufen“, um es wirklich zu verstehen, bevor er selbst die Leitung übernimmt. Schnelle, schlecht informierte Entscheidungen führen sonst leicht zu Reibungsverlusten oder Fehlsteuerungen, die sich vermeiden lassen. Beteiligung bedeutet nicht, immer alles mitbestimmen zu lassen. Es geht um die richtige „Beteiligungstiefe“ und um den richtigen Zeitpunkt:

1. Bei grundlegenden Veränderungen: Beteiligung frühzeitig suchen.

2. Bei operativen Fragen: erst zuhören, dann entscheiden.

3. Bei akuten Situationen: handeln, aber auch transparent machen, warum.

Widerspruch ernst nehmen, aber nicht um jeden Preis

Wenn man als Führungskraft auf Skepsis oder gar Widerstand trifft, sollte man das ernst nehmen und Interesse zeigen. Skepsis und Widerstand können wichtige Informationsquellen sein und im Zweifelsfall helfen, das eigene Handeln zu verbessern. Aber Vorsicht: Skepsis und Widerstand können drei Quellen haben bzw. aus drei Haltungen resultieren:

1. Man ist begründet anderer Meinung und äußert das. Dann lässt sich in der Regel durch Nachfragen ein gewisser Dialog herstellen. In den meisten Fällen kann man sich einigen, weil alle Beteiligten mit ihren Handlungen/Bedenken auf ein gemeinsames Ziel einzahlen wollen.

2. Man „testet“ die neue Führungskraft. Manche Kolleginnen oder Kollegen wollen wissen, „was an der neuen Führungskraft dran ist“ — und testen durch ihr Verhalten die Führungskraft. Sie hinterfragen etwas oder halten dagegen, nur um zu sehen, ob das neue Gegenüber souverän reagiert. Nicht dagegenhalten, sondern nachfragen — weiter nachfragen, konkretisierend nachfragen, soweit das möglich ist; die entsprechenden Sichtweisen einbeziehen, sofern sie kompetent erscheinen und der Sache dienen. Und Grenzen setzen, wo man merkt, dass die Nachfragen keine neuen Informationen mehr bringen und also nicht mehr hilfreich sind.

3. Man ist „grundsätzlich dagegen“. Hier hat man es als neue Führungskraft in der Regel mit Phänomenen zu tun, die man nicht selbst verursacht, sondern „geerbt“ hat. Kaum ein Mensch steht morgens auf und fragt sich, wie er sich heute am besten „querstellen“ kann. Die allermeisten Menschen wollen nur in Ruhe arbeiten oder sich — den Möglichkeiten entsprechend — einbringen. Handelt jemand dennoch „querulantisch“, hat dies oft eine Geschichte. Hier gilt es, zunächst vorurteilsarm heranzugehen. Durch das oft als „querulantisch“ empfundene skeptische oder blockadehafte Verhalten entstehen aber oft Meinungen (und später gewisse „vorweggenommene“ Einstellungen) aufseiten der neuen Führungskraft. Lassen Sie die entstehenden Meinungen erstmal weg und zeigen Sie vorurteilsfreies Interesse. So manches querulantisches Verhalten verschwindet durch Interesse und echten Dialog mit der Zeit. Druck verstärkt das betreffende Verhalten hingegen nur.

Bleibt das Verhalten trotz wiederholter ernstgemeinter Versuche stabil, dann bleibt im Zweifelsfall nur eine gewisse Eskalation bis hin zu „festeren“ Mitarbeitergesprächen oder zu Aussprachen mit höheren Ebenen. Wie so ein Eskalationsmodell aussehen kann, besprechen wir in einem der nächsten Beiträge.

Ein Beispiel für die Frage, wann „Interesse“ als Haltung nicht mehr ausreicht und man zu „festeren“ Methoden greifen sollte:

Wenn festgelegt ist, dass bei einer Schichtübergabe alle Anwesenden das Übergabeprotokoll unterschreiben, und das Team eigenmächtig entscheidet, das nicht zu tun, ist das kein Kavaliersdelikt. Dann führt man zunächst Einzelgespräche – und wenn sich das entsprechende Verhalten nicht ändert, macht man seine Erwartungen noch einmal deutlich. Bleibt auch das ohne Wirkung, führt man eine Aussprache im gesamten Team durch. Ggf. wiederholt man diese Aussprache noch einmal unter Hinzuziehung vorgesetzter Ebenen oder einer externen Moderation bzw. Supervision. Bleibt auch das ohne Wirkung, greift man zur nächsthöheren Eskalationsebene – formale Schritte, Abmahnung, oder was das jeweilige System vorsieht. Denn eine getroffene Anordnung einfach zu ignorieren, ist kein Diskussionspunkt, sondern ein Regelbruch.

Es geht darum, souverän zu handeln.

Souveränität heißt: Klarheit in der Kommunikation, Konsequenz im Handeln. Weich zu den Menschen, hart in der Sache. Autorität entsteht dabei keineswegs dadurch, dass man Führungskraft ist. Autorität entsteht dadurch, wie Entscheidungen getroffen, kommuniziert und durchgesetzt werden. Wer Beteiligung ermöglicht, Entscheidungen begründet und bei Regelverstößen konsequent handelt, führt souverän. Wer sich hingegen hinter der Position versteckt, erzeugt eher Trotz oder verdeckte Abwehr.

Führen aus der „letzten Position“: Kompetenzbeweis vor Führungsanspruch

Wenn man als neue und zudem junge Führungskraft ein Team oder einen Bereich übernimmt, in dem vor allem erfahrenere und/oder dienstältere Personen arbeiten, ist es ratsam, aus der so genannten „letzten Position“ heraus zu führen. Ein Beispiel: Ein relativ junger Arzt übernimmt als neuer Chefarzt eine Klinik und soll Oberärztinnen und ‑ärzte führen, die im Schnitt deutlich mehr Berufsjahre hinter sich haben als er. Fachlich und führungsbezogen bringt er Kompetenzen mit – sonst hätte er die Position nicht bekommen. Aber er kann nicht einfach am ersten Tag sagen: „Ich bin jetzt der neue Chef, und ab morgen läuft alles anders.“ Wer das versucht, verliert schnell.

Aus der „letzten Position“ heraus zu führen, bedeutet, die – zunächst ja im Hinblick auf die Erfahrungsjahre vorhandene, gewissermaßen „jüngste“ und, was die Zugehörigkeit zum Bereich betrifft, „letzte“ Position anzuerkennen.

Punkt.

Es geht darum, sich das zu vergegenwärtigen.

Wie würde es Ihnen gehen, wenn Ihnen ein vielleicht hoch spezialisierter, aber deutlich jüngerer Mensch „vorgesetzt“ wird? Reicht die Behauptung, dass sie oder er eine Koryphäe ist, oder müsste Ihnen die betreffende Person das beweisen?

Genau um die Art und Weise dieses „Beweises“ geht es. Die Behauptung reicht nicht. Und der Umstand, dass jemand die Führungsposition erhalten hat, reicht auch nicht. Es geht darum, wie die Person handelt. Hört sie zu? Respektiert sie Erfahrungen?

Kompetenz sieht man erst mit der Zeit, weil es sich bei Kompetenz um die Fähigkeit handelt, zwischen Wissen und Praxis eine tragfähige Verbindung herzustellen. Es kann ja sein, dass ich das Zeug habe, eine Führungsposition auszufüllen. Aber allein die Behauptung, die Abschlüsse oder der Umstand, dass ich die Position habe, reichen dafür nicht aus. Einen Kompetenzbeweis erbringe ich, indem ich mich selbst nicht zu wichtig nehme, zuhöre, nachfrage, andere in Entscheidungen einbeziehe, meine Entscheidungen begründe, hinter meinen Leuten stehe, Fehler zugebe usw.

Kompetenz kann man in den eigenen Augen für sich selbst haben; ob man sie als Führungskraft besitzt, ergibt sich aber im Blick der anderen.

Auch in diesem Fall geht es zunächst darum, Vertrauen aufzubauen. Erst wenn ein gewisses Vertrauen da ist, wenn klar ist, dass die getroffenen Entscheidungen fachlich solide und nachvollziehbar sind, entsteht auch die Bereitschaft, ihnen zu folgen – später auch im Falle unbequemer Entscheidungen. Dieses Zutrauen entsteht nicht über Nacht. Bis ein Team wirklich darauf vertraut, dass Entscheidungen kompetent getroffen werden, vergehen oft Monate. Erst dann beginnt die Phase, in der man auch in schwierigen Situationen führen kann, ohne alles immer wieder neu begründen zu müssen.

Aus der letzten Position zu führen bedeutet nicht, passiv zu sein. Es bedeutet, die Reihenfolge richtig zu setzen: erst Vertrauen aufbauen und für die Wahrnehmung der eigenen Kompetenz sorgen – dann führen.

Wer diesen Weg geht, wird sich im neuen Kollegenkreis zunächst „unterschätzt“ fühlen. Aber wer diesen Weg geht, baut ein Fundament, das später trägt. Wer hingegen versucht, fehlendes Vertrauen mit Ansagen zu ersetzen, erzeugt Widerstand – offen oder verdeckt — und hat später umso mehr zu kämpfen — und zwar im buchstäblichen Sinne.

Vertrauen ist nicht „nice to have“, sondern Fundament

Vertrauen ist kein „netter Blumenstrauß“, nach dem Motto: Schön, dass man dran gedacht hat.

Vertrauen ist nichts, das man später irgendwann nachholen kann.

Vertrauen ist das Fundament, auf dem die meisten tragfähigen Führungsbeziehungen stehen. Man hat Vertrauen geschaffen oder nicht.

Es sei denn, man hätte es, wie vor allem in der Politik, aber auch in manchen Konzernen oder anderen, vor allem großen Organisationen, mit den Folgen eines gewissen „Macht-Pokers“ zu tun, bei dem keine Seite „mächtig genug“ ist. Dann schlösse man einen „Deal“ und ließe sich gegenseitig in Ruhe, aber das würde im Zweifelsfall immer „diplomatischen Aufwand“ und „Unsicherheit“ bzw. immer wieder neue Verhandlungen bedeuten.

Beispiel: Ein Arzt, dessen Spezialisierungen und Ermächtigungen ebenso selten wie teuer sind, kann sich im Zweifel mehr herausnehmen, als für ein stabiles Organisationsklima gut ist. Die Geschäftsleitung macht mit ihm (oder nicht mit ihm, sondern nur mit sich selbst) einen Deal, von den eigentlich geltenden Erwartungen abzuweichen — und nimmt die deutlich erhöhte Fluktuation in Kauf, um ihn nicht zu verlieren.

Was hier gesagt wird, ist also keineswegs allgemeingültig, sondern hat Grenzen, bspw. durch gesetzliche oder betriebswirtschaftliche Belange. Aber es ist auch nicht nur „nice to have“, weil es eben einen Unterschied macht — und in Zukunft immer stärker einen Unterschied machen wird, zumindest in bestimmten Branchen. Wenn es die „Koryphäe“ derart übertreibt, dass niemand mehr kommt, dann nutzt auch der fachliche Status nichts. Es ist also immer eine Frage der „Wohltemperiertheit“.

Die ersten 100 Tage sind dabei die Phase, in der ein gewisses Fundament gelegt wird. Wer diese Zeit nutzt, gewinnt langfristig Handlungsspielräume. Wer sie übergeht, zahlt später mit Reibung, Distanz oder Widerstand.

Die entscheidenden Hebel in dieser Phase sind nicht Strategie-Workshops, neue Regeln oder Umstrukturierungen, sondern Interesse, Beobachtung und Klarheit.

1. Interesse öffnet Türen.

2. Beobachtung schützt vor Fehlgriffen.

3. Klarheit schafft Verlässlichkeit.

Autorität entsteht nicht durch Position oder Lautstärke, sondern durch die Art, wie man Entscheidungen vorbereitet, kommuniziert und konsequent umsetzt. Und bei jungen Führungskräften gilt besonders: Erst Kompetenz zeigen und zum Vorbild werden, dann führen — was dauern und die Geduld strapazieren kann, letzteres oft über das Maß der heute „normalen“ Erwartungen hinaus.

Vertrauen braucht Zeit. Es entsteht leise und langsam. Wer diesen Prozess versteht und respektiert, führt wirksamer – nicht, weil er „lauter“ oder „besser“ ist, sondern weil er seine Hausaufgaben gemacht und Geduld hat.