Der folgende Text soll helfen, das Phänomen „Organisation“ besser zu verstehen – und aus diesem Verständnis heraus eine Vorstellung zu entwickeln, wie Organisationsveränderungen ablaufen und was man tun kann, um solche Veränderungsprozesse wirksam zu beeinflussen oder hervorzurufen. Der Text ist sehr lang und übersteigt das Format eines Blogbeitrags. Es ist ein Text für solche Leserinnen und Leser, die ein weiterführendes Interesse daran haben, Organisationen ggf. besser als bisher zu verstehen – und die notwendige Zeit mitbringen, den Text zu lesen.

Am Anfang war die Sprache

Es wird dieser Tage viel von Wandel, von sich beschleunigenden Prozessen und der Notwendigkeit, sich als Organisation andauernd neu zu erfinden, geschrieben. Dabei wird in der Regel kaum auf die Frage eingegangen, wie die spezifischen Eigenheiten von Organisationen entstehen, die es in der Praxis oft so schwer machen, eine jeweilige Organisation zu verstehen und ggf. zu verändern. Vielmehr werden Problemlagen und ihre Behebung relativ spezifisch behandelt. Bevor auch wir uns mit der Frage nach gelingender Veränderung von Organisationen beschäftigen, möchten wir deshalb auf die Entstehung unserer Organisationen eingehen. Denn wenn erst einmal klar ist, dass alles aus der Sprache kommt, wird das Verständnis für die Umstände, die uns ganz alltäglich umgeben, klarer.

Der wesentliche Unterschied zwischen Menschen und anderen Säugetieren besteht in der Fähigkeit der ersteren, sich sprachlich zu verständigen. Ein Tier, das angreift, greift an. Ein anderes Tier kann darauf nur direkt reagieren. Es kann sich dazu keine Gedanken machen. Ein Mensch hingegen kann beides. Er kann direkt reagieren, zurückschlagen zum Beispiel. Er kann aber auch anders reagieren. In diesem „anders reagieren“ wird der Unterschied zwischen einer reinen Reaktion (Verhalten) und einer Handlung deutlich. Einem Tier, das angegriffen wird, wird der Angriff nicht gewahr, es ist sich dessen nicht bewusst. Die Symbole, die bei dem entsprechenden Verhalten benutzt werden, sind direkt mit Reaktionen verbunden. Ein Hund stellt sein Nackenfell auf. Ein anderer Hund überlegt nicht, was das heißen könnte, und er „weiß“ das auch nicht, sondern der Verhaltensvollzug geschieht ohne Zutun irgendeines Gewahrseins. Verhalten geschieht. Reaktionen folgen auf Reize, werden wiederum zu Reizen und so weiter. Reize und Reaktionen haben die Qualität einfacher Symbole. Die jeweiligen Reaktionen auf ein bestimmtes Symbol sind mehr oder minder festgelegt.

Beim Menschen ist das anders. Irgendwann im Laufe der Menschwerdung haben Primaten begonnen, Symbole nicht nur für den direkten Verhaltensvollzug zu benutzen, sondern mit Symbolen auf Dinge zu verweisen. Solange der bezeichnete Gegenstand sichtbar ist und auf ihn gezeigt wird, ist die Zeigehandlung Teil der direkten Verhaltenskoordination. Sobald jedoch ein Symbol für den bezeichneten Gegenstand auch in Abwesenheit desselben benutzt werden kann, dient das verwendete Symbol nicht mehr der direkten Verhaltenskoordination, sondern das Symbol wird signifikant, das heißt, es repräsentiert einen bestimmten Gegenstand – und zwar unabhängig davon, ob er da ist oder nicht (Mead 1973). Man kann sie dies mit Sloterdijk am besten anhand einer Lagerfeuersituation vorstellen. Durch eine Verbesserung der Koordination im Primatenverband entstand am Lagerfeuer eine Art „psychoakustischer Zauberkugel“ (Sloterdijk 1995). Diese Metapher bezeichnet einen Freiraum, in dem Primaten sich nicht mehr nur direkt verhalten haben, sondern begonnen haben, die Dinge um sie herum und die Geschehnisse, die ihnen widerfahren sind, zu bezeichnen. Durch diese Bezeichnungen wurde es möglich, sich von den Dingen und Geschehnissen örtlich und zeitlich zu lösen. Aus direktem Verhalten im Geschehen wurde über viele Jahrtausende hinweg langsam eine Unterhaltung über das Geschehen, sprich: der Mensch wurde sich seiner selbst bewusst. Er musste sich nun nicht mehr nur direkt verhalten, sondern er konnte sich zu seinem Verhalten ins Verhältnis setzen. Der Ursprung der Sprache liegt also in der Verhaltenskoordination der Vorläufer der heutigen Menschen.

In den tierischen Sprachen gibt es beispielsweise Warnrufe. Wird ein Exemplar eines Verbands eines Feindes gewahr, so stößt es einen Warnruf aus, und alle Mitglieder dieses Verbands „wissen“, dass ein Feind in der Nähe ist. Dem Warnruf folgt das entsprechende Verhalten. Hier gibt es kein Gewahrsein im menschlichen Sinne. Wenn nun jedoch ein Primatenverband genau für diesen Feind ein Symbol gefunden hat, dann können sich Angehörige der betreffenden Gruppe gleichsam über diesen Feind unterhalten. Sie können sich Gedanken machen, sprich: sie können auf Probe handeln. Das heißt, sie können vergangene Erfahrungen mit dieser Art von Feinden heranziehen und verschiedene neue Möglichkeiten des Umgangs mit diesen Feinden durchdenken. Denken ist Probehandeln (Freud 2009) – als Menschen sind wir nicht gezwungen, uns nur so zu verhalten, wie uns die Instinkte vorschreiben. Ein Tier kann sich nicht von seinem Verhalten „entsetzen“. Es kann sich nichts ausdenken. Ein Mensch kann dies hingegen schon. Es bedarf dazu signifikanter Symbole, die es ihm ermöglichen, die Umwelt (Feinde, Gegenstände usw.) und sich selbst (die Gruppe, das einzelne Individuum) zu bezeichnen und quasi testweise in einen Verhaltenszusammenhang zu bringen. Wird das eigene Verhalten auf diese Weise bewusst – im Sinne des „sich-zum-Verhalten-ins-Verhältnis-Setzens“ – so kann von Handlungen gesprochen werden. Die Sprache ist also ein Instrument zur Handlungskoordination.

Freilich gibt es auch unter Menschen noch jenes direkte Verhalten, das wir aus dem Tierreich kennen. Am deutlichsten wird dies am Affekt. Affekte sind mehr oder minder plötzlich auftretende heftige Emotionen, die einen konkreten Auslöser haben und desorganisierende Effekte auf einen sonst ggf. vorhandenen Handlungsrahmen haben können. Ein auslösendes Ereignis führt also gleichsam automatisch zu einer direkten heftigen Reaktion. Spätestens in Konflikten bzw. heftigen verbalen Auseinandersetzungen werden die Grenzen zwischen Handlungen und Verhalten deutlich.

Signifikante Symbole – und damit unsere Sprache – entstammen der Verhaltenskoordination unserer Vorfahren. Durch die Sprache haben wir die Fähigkeit erlangt, uns nicht nur direkt zu verhalten (auch das können wir noch, wie am Beispiel des Affekts gezeigt wurde), sondern uns gleichsam von unserem Verhalten zu entsetzen und auf Probe verschiedene Handlungsoptionen durchzuspielen. Der Ursprung der Sprache ist also gewissermaßen sozialer Natur. Ein Individuum kann sich Symbole nicht selbst ausdenken und verwenden, sondern damit ein Symbol signifikant wird, bedarf es des Anderen. Jedes Mitglied einer Gemeinschaft muss ein bestimmtes Symbol und seine Bedeutung kennen, damit es das Symbol benutzen kann. Ein Symbol zu benutzen heißt dabei zu verstehen, was das jeweilige Symbol in anderen auslöst. Der Sinn einer Handlung liegt also in der Reaktion des anderen (Mead 1973). Indem ich ein Symbol benutze und in mir nachvollziehe, was es bei anderen auslöst (= denken), werde ich mir der Konsequenzen des Symbols gewahr und damit meiner selbst. Wenn ich beginne, eine Gemeinheit zu sagen, dann wird mir dies (es sei denn, meine Emotionen sind so stark, dass es eine automatische Reaktion bleibt) beim Sprechen gewahr. Manchmal breche ich dann mitten im Satz ab, weil mir denkend gewahr wurde, dass ich gerade eine Gemeinheit sage, die ich besser für mich behalten sollte, weil die betreffenden Worte ggf. weder meinen Zielen noch dem Zusammenhalt der jeweiligen Gruppe dienlich sind.

Die bisherigen Betrachtungen zur Entstehung der Sprache haben auf den ersten Blick wenig mit dem eigentlichen Gegenstand des Textes, also mit Organisationen, zu tun. Der Zusammenhang erschließt sich erst auf den zweiten Blick. Indem man versteht, was Sprache eigentlich ist, nämlich ein Instrument zur Handlungskoordination, wird deutlich, dass sie in gewisser Weise auch die Voraussetzung für die Entstehung von Organisationen ist. Aus dem sein Verhalten koordinierenden Primatenverband wurde durch die Entstehung signifikanter Symbole ein Handlungen koordinierender Verband. Nur durch die signifikante Symbolisierung der Umwelt und der beteiligten Individuen wurde es möglich, sich nicht mehr nur direkt zu verhalten, sondern auf der Grundlage bisheriger Erfahrungen kommende Verhaltenszusammenhänge auf Probe vorwegzunehmen. Unsere Fähigkeit zu denken entspringt also genau jenem Symbolisierungszusammenhang und ist direkt an die Handlungskoordination gebunden. Sprache ermöglicht also bewusste Handlungskoordination, also gewissermaßen die Organisation menschlichen Verhaltens. Die Verhaltenskoordination hat also die Freiräume zur Entstehung von Sprache geschaffen, und Sprache hat wiederum zu einer Verbesserung der Handlungskoordination geführt. Die sprachbasierte Interaktion zwischen Menschen ist also der Ursprung jeder Organisation. In den folgenden Abschnitten stellen wir dar, wie aus dieser Interaktion Gruppen und Organisationen entstehen.

Wie entstehen Gruppen?

Gruppen lassen sich in einem ganz allgemeinen Sinne als eine archaische Organisationsform zur Daseinsvorsorge verstehen. Unsere Vorfahren wurden in Gruppen hineingeboren und haben ihr Leben lang zu Gruppen gehört, indem die gesamte Daseinsorganisation, also Jagen, Sammeln usw., in Gruppen stattfand. Während dieser Zeit, also in der Umwelt unserer evolutionären Anpassung, haben Gruppen spezifische Eigenheiten entwickelt, die sich am besten darstellen lassen, wenn man sich vorstellt, wie eine neue Gruppe zusammenkommt.

Angenommen, Sie sind Teil eines neuen Teams. Ihre Chefin hat Sie gefragt, ob Sie an einem Entwicklungsprojekt teilnehmen wollen. Man stelle dafür ein neues Team zusammen, und sie könne sich gut vorstellen, dass dies für Sie die richtige Herausforderung wäre. Nehmen wir weiter an, Sie hätten sich über dan Vorschlag Ihrer Chefin gefreut, weil es sich tatsächlich um eine spannende Projektidee handelt und Sie tatsächlich Lust hätten, sich zu verändern. Gesagt, getan. An irgendeinem Donnerstag trifft sich das neue Team zum ersten Mal. Es ist zehn Uhr, Sie betreten den Raum und zu Ihrer Überraschung kennen Sie niemanden. Sie nehmen Platz und schauen die anderen an. Außer höflichen Begrüßungen werden noch keine Worte gewechselt. Dann ist es schon zehn nach zehn, und niemand schickt sich an, die Runde zu eröffnen. Sie schauen sich fragend um, ernten aber nur Achselzucken. Plötzlich sagt jemand, dass eigentlich ein Abteilungsleiter hätte vorbeikommen sollen, dass dieser das aber anscheinend vergessen hätte oder etwas dazwischen gekommen sei. Können Sie sich eine solche Situation vorstellen? Dann überlegen Sie bitte einmal, wie die Interaktion zwischen den Anwesenden in den nächsten Minuten und Stunden weitergeht.

Was in solchen Situationen entsteht, lässt sich am Ehesten als „unstrukturierter Freiraum“ bezeichnen. Die gewohnten Muster, Bahnen und Rollen fehlen. Wenn der gewohnte Rahmen fehlt, werden Handlungen unsicher. Dies kann durch die nachgeholte Vorgabe eines Rahmens passieren (der Abteilungsleiter kommt doch noch), oder es entsteht etwas Neues. Nehmen wir einmal an, Letzteres wäre der Fall. Die Mitglieder des neuen Teams beginnen zu interagieren. Jemand schlägt vor, sich darüber auszutauschen, was wer schon über das neue Projekt und seine Ziele wisse. Er bittet eine ihm gegenüber sitzende Person, damit zu beginnen. Die Anwesenden beantworten die Frage, in diesem Fall „irgendwie automatisch“ reihum, und derjenige, der die Frage gestellt hat, beantwortet die Frage zuletzt. Ein anderer ist während der zweiten Wortmeldung aufgestanden und hat die Wortmeldungen in Stichworten an einem Whiteboard mitgeschrieben. Dann schlägt jemand vor, eine Pause zu machen. Einige nicken, blicken aber denjenigen an, der die erste Frage gestellt hat. Der schaut auf die Uhr. Die Person am Whiteboard sagt: „Dann in 15 Minuten wieder hier.“ Jemand, der sich in diesem Teil des Gebäudes nicht auskennt, fragt nach der Toilette. Sie fordern die Person auf, Ihnen zu folgen, Sie müßten auch dorthin. Auf dem Weg stellen Sie der Person einige Fragen, und Sie stellen fest, ungefähr gleich lange im Unternehmen zu arbeiten, sich aber noch nie gesehen zu haben. Als Sie aus der Toilette kommen, stellen Sie fest, dass die andere Person bereits auf Sie gewartet hat. Sie gehen zusammen in den Arbeitsraum zurück. Jemand hat Kaffee und Tassen besorgt, und die Besprechung geht weiter.

Anhand dieses kurzen Beispiels wird deutlich, was geschieht, wenn Gruppen neu zusammentreten. Jemand beginnt zu interagieren, andere willigen auf die Vorschläge ein oder machen andere Vorschläge. Zunächst ist man sehr höflich. Innerhalb weniger Stunden bilden sich erste Interaktionsmuster – manche pflichten immer wieder bestimmten Personen bei, andere widersprechen, manche interagieren nicht miteinander. Bestimmte Themen werden angesprochen und von anderen aufgegriffen, andere Themen, die angesprochen werden, verebben wieder. Es geht hier noch gar nicht um Sympathie, Antipathie oder Neutralität zwischen den Anwesenden, zunächst geht es nur um die Interaktion. Spreche ich jemanden an, und reagiert mein Gegenüber aufgeschlossen, so steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass ich diese Person wieder anspreche. Sage ich etwas und bemerke offene Blicke oder nicken einige sogar, so steigert dies die Wahrscheinlichkeit, dass ich mich wieder zu Wort melde. Sieht jemand nicht zu mir, während ich etwas sage, so wächst die Wahrscheinlichkeit nicht, dass ich diese Person etwa in einer Pause direkt anspreche. Aus der Vielzahl von Gruppen- und Einzelinteraktionen bilden sich mit der Zeit die Vorläufer der später immer fester werdenden Beziehungen innerhalb der Gruppe. Einige bleiben neutral, andere sprechen gern miteinander, manche lehnen sich gegenseitig ab. Alle zusammen bilden aber mit der Zeit die „Gruppe als Ganze“ (Bion 2018). Bestimmte Themen werden immer wieder angesprochen und bleiben populär, andere Themen verschwinden ganz. Manche werden in Fällen von Unklarheit oder Unsicherheit immer wieder angesprochen. Reagieren die so Angesprochenen dann sicher und klar, entstehen Vorstufen von Führung. Informelle Führungspersonen werden auf diese Weise unbewusst „gewählt“. Erweisen sie sich auf Dauer als kompetent, bleiben sie auch führend. Zu Beginn entsteht Führerschaft oft allein durch die Wortmeldehäufigkeit, später tritt die von der Gruppe wahrgenommene Kompetenz als Kriterium hervor. In den ersten Tagen entstehen auch gewisse Rituale, wie man sich begrüßt oder wohin man zum Essen geht beispielsweise – oder ob man überhaupt gemeinsam zum Essen geht oder nicht. Aus der Vielzahl dieser sich aus der Interaktion ergebenden Mustern bildet sich mit der Zeit so etwas wie eine „Mentalität“ der Gruppe.

Die Entstehung einer solchen Gruppenmentalität lässt sich am Ehesten als ein Prozess der Homogenisierung vorstellen. Aus der Vielfalt der Einzelpersonen bildet sich durch Interaktion mit der Zeit eine Art „partiellen Gleichklangs“ – die Individualität der Einzelpersonen verschwindet nicht, tritt aber zunehmend hinter die Belange und Muster der „Gruppe als Ganze“ zurück; einzeln ist eine beteiligte Person nach wie vor er oder sie selbst, innerhalb der Gruppe kann sie sich aber nur soweit einbringen, wie die Gruppe dies ermöglicht. Dieser Prozess geht wie folgt vonstatten: Ersten Interaktionen folgen weitere, und mit der Zeit bilden sich „Pfade“. Themen werden wieder angesprochen, und zwar nicht unbedingt nur, weil die einzelne Person das Thema mag, sondern weil sie weiß, dass dieses oder jenes Thema gut ankommt. Personen werden wieder angesprochen, und zwar nicht unbedingt nur, weil sich jemand für die angesprochene Person interessiert, sondern weil man dadurch die Unsicherheit ein wenig reduziert oder einfach einen bereits begonnenen Faden weiterspinnt. Gerade am Anfang gibt es diesbezüglich noch viele Freiheitsgrade, weitere Themen einzubringen oder bisher noch wenig bekannte Personen anzusprechen. Die Bereitschaft nimmt jedoch mit der Zeit ab. Das thematische Spektrum wird kleiner, und auch das Meinungsspektrum wird enger. Oft kommt es hier nicht nur zu einer Verengung des Meinungsspektrums, sondern auch zu einer „homogenisierenden Verschiebung“ – und zwar in der Richtung, in der die Mehrheit der vorhandenen Einzelmeinungen liegt.

Hier zeigt sich nun das für Gruppen charakteristische Wechselspiel aus Einzelbedürfnissen und Gruppenmentalität. Mit zunehmender Homogenisierung der Themen- und Beziehungspfade durch fortwährende Wiederholung und entsprechende Musterbildung tritt die „Gruppe als Ganze“ immer mehr in den Vordergrund und wird zu einem das Geschehen maßgeblich bestimmenden Phänomen an und für sich. Die Belange und Bedürfnisse der einzelnen Person verlieren an Wichtigkeit. Mehr oder minder unbemerkt kommt es nun dazu, dass die Gruppenmitglieder nicht mehr alles sagen, was sie denken oder wollen, sondern zunehmend solche Dinge sagen, von denen sie annehmen, dass sie in der Gruppe gern gehört werden.

Eine „Gruppe als Ganze“ kann nicht alle Erwartungen und Bedürfnisse ihrer Mitglieder erfüllen, sondern sie tut das nur in bestimmtem Maße. Damit – im Sinne der archaischen Daseinsvorsorge – eine Gruppe funktioniert, stehen die Gruppenbelange im Vordergrund und die Einzelbedürfnisse im Hintergrund. Die beteiligten Individuen haben aber dennoch ihre Erwartungen und Bedürfnisse – im Wesentlichen sind dies die Bedürfnisse nach Nähe, Status und Leistung. Das Bedürfnis nach Nähe wird durch Gruppen grundsätzlich befriedigt – einige sind jedoch näher am Kern der Gruppe, andere weniger. Manche sind sowohl in die Gruppe als Ganze gut integriert als auch in eine der ggf. vorhandenen Grüppchen innerhalb der Gesamtgruppe. Andere sind eher Einzelgänger. Beim Bedürfnis nach Status ist die Lage komplizierter. Grundsätzlich streben Menschen danach, dass ihr sozialer Status erhöht wird oder mindestens gleich bleibt. Eine Herabsetzung des Status’ wird möglichst vermieden. Nun kann eine Gruppe als Ganze nicht jedem ihrer Mitglieder den gleichen Status verleihen. Das gilt auch für solche Gruppen, die Statusunterschiede mehr oder weniger explizit ablehnen: auch hier gibt es Statusunterschiede, wenn auch mitunter verdeckt und informell. Anhand des oben dargestellten Beispiels eines ersten, noch unstrukturierten Teammeetings wird deutlich, wie bereits in den ersten Minuten der Gruppenbildung mehr oder minder unbeabsichtigt der Status einzelner Personen „verhandelt“ wird. Jemand macht einen Vorschlag, und es gibt keine Widerworte. Bei der nächsten offenen Frage oder unsicheren Situation schauen bereits einige Teammitglieder in Richtung derjenigen Person, die den ersten Vorschlag gemacht hatte. Dieser erste, zunächst wie beiläufig hergestellte Statusunterschied muss nicht bleiben und kann sich wieder verändern, wichtig ist jedoch zu erkennen, dass sich einige der anfangs eingeschlagenen Pfade fortschreiben und, was den Status der einzelnen Gruppenmitglieder betrifft, zu Gruppenrollen „verdichten“. Eine bestimmte Rolle in Gruppen einzunehmen ist sozusagen der Kompromiss zwischen den Bedürfnissen und Erwartungen der einzelnen Personen und den Belangen der Gruppe als Ganzer. Indem jemand eine bestimmte Rolle in der Gruppe einnimmt, tut die betreffende Person etwas, das der Gruppe als Ganzer dienlich ist. Dementsprechend wird die Gruppe als Ganze diejenigen Handlungen wertschätzen, die der jeweiligen Rolle entsprechen. Natürlich spricht nicht die Gruppe als Ganze, und freilich ist dies kein bewusster Prozess. Vielmehr verlaufen die einzelnen Interaktionen durch die Homogenisierung in entsprechender Richtung. Indem Gruppenmitglieder zunehmend tun und sagen, wovon sie meinen, dass es in der Gruppe anerkannt oder erwünscht ist, reagieren sie entsprechend auf andere, wenn sie bemerken, dass diese es ebenfalls tun. Man kann sich dies als einen mehr oder minder unbewussten Einigungsprozess vorstellen. Eine einzelne Person stellt sich vor, was die Gruppe erwartet, handelt entsprechend und wird dafür belohnt. Gleichzeitig sieht die so handelnde Person, dass andere ähnlich handeln oder sich ähnlich äußern und wird entsprechend sympathisch reagieren. Ein wesentlicher Wirkfaktor bei Sympathie ist die wahrgenommene Ähnlichkeit einer Person. Während einer Gruppenbildung werden sich mehrere oder alle Gruppenmitglieder durch Interaktion und entsprechende Musterbildung immer ähnlicher und dadurch auch sympathischer, wobei beginnende Homogenisierung die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass sich die auf die wahrgenommene Ähnlichkeit bezogene Interaktion weiter verstärkt, was wiederum zu einer Beschleunigung der Homogenisierung führt.

Wie kann man Gruppen oder Teams dabei helfen, ihre Konflikte zu lösen?

Der soeben beschriebene Homogenisierungsprozess verläuft selten konfliktfrei. Das menschliche Streben nach Status und entsprechender Anerkennung ist sehr stark, was zu einem Wettbewerb um die angeseheneren Rollen in einer Gruppe führt. Nach einer anfänglichen Phase der höflichen Orientierung, in der erste Muster und Pfade entstehen, kommt es in der Regel zu einer Phase der Verwirrung und des – mindestens informellen – Kampfes um Rollen. Da die Ursachen und Motive für diese Kämpfe in der Regel kaum bewusst werden, finden die entsprechenden Interaktionen auch mehr oder weniger verdeckt statt. So werden etwa Vorschläge oder Arbeitsergebnisse kritisiert oder lange Diskussionen geführt. Seltener kommt es zu offenen Angriffen und direkter Kritik. Sind die Konflikte zu stark oder führen sie zu keinem Ergebnis, kann es sein, dass die Gruppe eine Person oder ein Paar (manchmal werden die Betreffenden dadurch erst zum Paar) wählt, um die Konflikte zu regeln. Das klingt dann in etwa so: „Thomas, wie siehst Du denn das? Wir kommen hier offensichtlich nicht weiter. Wir haben lange diskutiert, und Katrin und Johannes können sich einfach nicht einigen. Ich selber habe noch zu wenig Erfahrung damit. Ich weiß auch nicht, was Martin oder die anderen dazu sagen. Die haben sich ja bis jetzt eher zurückgehalten.“ Wenn der Angesprochene nun reagiert, etwas vorschlägt, dies begründet und ihm niemand widerspricht, hat das betreffende Team zunächst einen „Blitzableiter“ für die bestehenden Konflikte gefunden. Aber Vorsicht! Die Konflikte verschwinden deshalb nicht, sondern schwelen weiter. Eine Zeitlang wird es Thomas gelingen, die Gruppe zu führen, aber es kommt der Tag, da der Konflikt wieder aufbricht. Mitunter verbünden sich die Kontrahenten dann gegen denjenigen, der bisher den „Blitzableiter“ gespielt hat und hinterfragen zunehmend seine Kompetenz. Eine Gruppe, die eigentlich Konflikte in sich trägt, kann nicht auf Dauer von einem „Blitzableiter“ geführt werden. Die Konflikte brechen immer wieder auf, und irgendwann gehen die Ideen für einigende Ziele oder Themen aus. Das gilt auch für den (nicht seltenen) Fall, wenn sich die „blitzableitende“ Führungsperson ein Feindbild ausgesucht hat, gegen das die Gruppe geführt wird. Solche Feindbilder nutzen sich mit der Zeit ab, und die alten Konflikte treten wieder in den Vordergrund. Es gilt deshalb, Konflikte möglichst frühzeitig zu thematisieren. Dabei geht es, anders als weithin angenommen, nicht so sehr um eine Konfliktlösung im Sinne einer Einigung. Schon gar nicht geht es um irgendeine Form von Harmonie. Die Betonung von Harmonie in Teams ist oft eher ein Zeichen für verdrängte Konflikte bzw. für den „Blitzableiter-Modus“. Anstatt des Begriffes der Konfliktlösung ist eher die Bezeichnung Konflikttransformation hilfreich. Konflikte werden in der Regel nicht offen angesprochen. Vielmehr werden „stellvertretende Diskussionen“ geführt, das heißt, der eigentliche Konflikt bleibt verdeckt, und an seiner Statt wird die Auseinandersetzung über Sachthemen geführt. Es hilft wenig, diese Diskussionen auszutragen. Stattdessen gilt es, die hinter den sachlichen Standpunkten liegenden Erwartungen zu erfragen. Hier zeigen sich in der Regel Rollen- oder Statuskonflikte. Rollen zu klären heißt in erster Linie, die damit verbunden Erwartungen zu klären und den jeweils beteiligten Seiten verständlich zu machen. Oft führen geduldige, offene Fragen über Erwartungen zum Kern der Sache. Nicht selten entsteht dann eine Art gegenseitigen Verständnisses. Dieses Verständnis reicht in der Regel aus, um wieder miteinander arbeiten zu können. Das Bedürfnis nach Harmonie verdeckt oft genug nur den Wunsch, eigentlich doch Recht haben zu wollen, was wiederum auf eine Statusverletzung, empfundene Herabsetzung oder ähnliches schließen lässt. Solche empfundenen Verletzungen können „geheilt“ werden, indem die damit verbundenen Erwartungen zunächst respektiert und verstanden werden. Dies kann man explizit herbeiführen. Ob sich diese Erwartungen dann erfüllen lassen, ist eine andere Frage. Hier spielen nicht nur die Erwartungen der betreffenden Personen, sondern auch der Organisation und der Teamleitung eine Rolle. Ggf. müssen Erwartungen (und damit Rollen, denn Rollen sind nichts anderes als „Erwartungsbündel“) korrigiert werden. Hier spielen Führungskräfte eine maßgebliche Rolle. Teamführung bedeutet deshalb in erster Linie Erwartungsmanagement. Nicht selten stammen Konflikte ursprünglich aus unklaren Erwartungen oder Rollen. Eine entsprechende Klärung ist daher der erste Schritt der Konfliktbearbeitung. Ist ein Konflikt noch nicht zu weit eskaliert, kann er in der Regel so transformiert werden, ohne dass es deshalb zu einer letztendlichen Einigung im Sinne einer kompletten Aufarbeitung dessen, was gewesen ist, kommen muss.

Ich habe auf diesem Blog bereits oft über Teamkonflikte, ihre Klärung, verschiedene hilfreiche Methoden und auch die Frage, woran sich erkennen lässt, dass Teamkonflikte nicht mehr gelöst werden können, geschrieben. Deshalb möchte ich diese Darstellungen hier nicht wiederholen, sondern einige einschlägige Texte nur verlinken:

- Methoden der Teamentwicklung: um was geht es essentiell?

- Unlösbare Teamkonflikte: woran sie sich erkennen lassen

- Defensive reactions as a fundamental condition of human communication: a short case study

- Was gut funktionierende Teams „anders“ machen

- Wie Teams lernen

Wie entstehen Organisationen?

Um zu verstehen, was eine Organisation ist und wie sie entsteht, ist es hilfreich, noch einmal in die Umwelt unserer evolutionären Anpassung zurückzukehren. Die längste Zeit waren unsere Vorfahren Nomaden. Die Sesshaftigkeit des Homo sapiens und mit ihr die ersten größeren Siedlungen und später Städte sind ein vergleichsweise junges Phänomen (Sesshaftigkeit rund 10.000 Jahre; die ersten Städte entstanden vor ca. 6.000 Jahren). Als Nomaden lebten unsere Vorfahren in eher kleinen Gruppen zusammen. In einer kleinen Gruppe weiß jeder von jedem anderen, was er gerade tut, wo er ist usw. Das Geschehen in diesen Gruppen kann man sich – verglichen mit den späteren größeren Siedlungen oder Städten – als weitgehend hierarchiefrei vorstellen. Ein Umstand, den wir auch heute noch nachvollziehen können und der dies belegt, ist folgender: Angehörige kleiner Gruppen empfinden es in der Regel als hilfreich, wenn weitere Personen hinzukommen, denn die Arbeit lässt sich auf mehr Schultern verteilen. In größeren Gruppen ist dies nicht mehr so, hier steigt der Koordinationsaufwand, wenn neue Personen hinzukommen, und Hierarchie wird notwendig. In schnell wachsenden Unternehmen gibt es bspw. mitunter das Problem, dass das Unternehmen schneller wächst als die Führungsstrukturen, also bspw. ein Geschäftsführer allein und ohne nennenswerten Stab 50 Mitarbeiter führt. In solchen Fällen sind oft erhebliche Belastungserscheinungen bei den betreffenden Führungskräften zu beobachten. Die Grenze, ab der eine mittlere Führungsebene oder zumindest ein Stab notwendig wird, liegt etwa bei 30 Personen, je nach Branche und Art der Organisation.

Zurück zum Ursprung von Organisationen: Mit der Entstehung landwirtschaftlicher Anbaumethoden wurden unsere Vorfahren sesshaft. Die Gruppengrößen wuchsen und mehrere Familienverbände lebten in einer Siedlung zusammen. Die Koordination innerhalb einer Familie oder Sippe war noch vergleichsweise einfach, dafür gab es bereits Verfahrensweisen. Nun wurde es jedoch notwendig, zwischen verschiedenen Sippen oder auch ganzen Stämmen zu koordinieren. Ein Ältestenrat war eine mögliche Variante, bei der Vertreter aller Sippen miteinander verhandeln, schlichten usw. Eine andere, mit der Zeit häufiger werdende Variante war das Häuptlingstum. Hier oblag die Aufgabe der Entscheidung, Schlichtung oder Ressourcenverteilung nicht bei einem Rat, sondern bei einer einzelnen Person. Diese Person stammte zwar aus einer der Sippen, hatte jedoch über alle zu entscheiden. Im Häuptling lässt sich die erste politische Rolle erkennen – er hatte, zumindest ein Stück weit, unabhängig von seiner Herkunft zu entscheiden. Der Häuptling war quasi der erste Manager. Wir haben es hier also zum ersten Mal mit etwas zu tun, was man als Geburt der Hierarchie bzw. die erste Form institutionalisierter Macht bezeichnen könnte. Die Häuptlinge sicherten ihre Macht, indem sie Anhänger um sich scharten, diese bewaffneten und mit Vergünstigungen belohnten, worin sich die ersten Vorstufen von Verwaltung und des späteren königlichen Militärs erkennen lassen. Es gab noch eine Reihe weiterer Methoden, mit denen die Hierarchie gesichert wurde, bspw. die Schaffung von Mythen, die dem Herrscher eine besondere Herkunft und Eignung nachsagten bis hin zur göttlichen Abstammung. Mit der Hierarchie, den Vergünstigungen für diejenigen, die Herrschaft sicherten, und mit der besonderen Abstammung – bisher hatten ja alle die gleichen Ahnen verehrt – kam die Ungleichheit in die Welt. Es gab nun Herrscher und Beherrschte. Aber es gab auch immer wieder Angehörige des Verbands und nicht selten der herrschenden Schichten, die die jeweilige Herrschaft in Frage stellten und mitunter gewaltsam veränderten – mit dem Umstand, dass dann ggf. neue Mythen geschaffen werden oder die bestehende Religion umgeschrieben werden musste. (Vgl. Kaube 2017)

Auf dieser kurzen Reise in die Welt unserer evolutionären Anpassung wurde deutlich, warum Organisation notwendig wurde und wie die ersten familien- oder sippenunabhängigen Hierarchien entstanden sind. Wir können festhalten, dass Organisation dort entsteht, wo die Handlungskoordination den Rahmen einer kleinen bis mittleren Gruppe übersteigt. Mögen sechs bis acht, selbst zehn Personen noch weitgehend hierarchiefrei und in direkter Abstimmung miteinander arbeiten können, 25 oder 30 Personen können dies nicht mehr. Die Koordinationserfordernisse werden so groß, dass eine Organisation entsteht – mit Hierarchie, funktionaler Aufgabenteilung usw. Der Prozess, wie dies geschieht, ähnelt dem der Entwicklung von Gruppen, ist nur komplexer.

Ähnlich wie Gruppen eine Gruppenmentalität entwickeln, prägen Organisationen mit der Zeit so genannte Organisationsprinzipien (oder eine Organisationskultur) aus. Diese Prinzipien ergeben sich aus der Interaktion der Organisationsmitglieder. Diese Organisationsprinzipien sind nicht zwingend bewusst – sie sind der „Besitz der Gruppe“ (Edgar Schein). Deshalb sind sie in jedem Fall informell gültig und entsprechend machtvoll. Dass solche Prinzipien explizit beschrieben werden und allen Beteiligten bewusst sind, ist eher selten. Ein Beispiel: Wenn von Max Webers Bürokratieprinzipien die Rede ist, sitzen viele der oft impliziten Vermutung auf, Weber hätte diese Prinzipien behauptet. Das Gegenteil ist der Fall: Weber hat Verwaltungen beobachtet und diejenigen Prinzipien (bspw. Amtshierarchie oder die Trennung von Amt und Person) aus seinen Beobachtungen abgeleitet, die eine effektive Verwaltungsorganisation notwendig waren (Morgan 2008).

Wenn eine Organisation entsteht, entwickeln sich diese Organisationsprinzipien durch die Interaktion, einige werden zu Beginn regelrecht festgelegt, andere ergeben sich mehr oder minder „einfach so“. Man kann dies als einen Prozess sowohl der entweder expliziten oder impliziten „Schaffung“ der Organisationsprinzipien als auch der „aneignenden Gewöhnung“ an diese Prinzipien verstehen – anfangs ist alles noch neu, später festigen sich die bereits erwähnten „Pfade“. Einerseits ergeben sich die Organisationsprinzipien aus der Interaktion der Mitglieder, andererseits wirken die Organisationsprinzipien auf die Mitglieder zurück, normieren deren Handlungen und werden an neue Organisationsmitglieder weitergegeben.

Es gibt zwei Arten dieser Prinzipien, zum einen solche, die befolgt werden müssen, damit die Organisation im Kern funktioniert und damit eine Mitgliedschaft in der Organisation gerechtfertigt ist (Kernwerte), und zum anderen solche, die zwar gelten und deren Befolgung erwartet wird, die ein Organisationsmitglied aber nicht unbedingt befolgen muss, um Mitglied der Organisation zu bleiben (periphere Werte; vgl. Schein 1980). Beispielsweise wird von einem Hochschulprofessor erwartet, dass er gute Lehrveranstaltungen durchführt, forscht, Fachtexte publiziert und an den Verwaltungsprozeduren der Hochschule teilnimmt. Je nach Hochschule kann es nun sein, dass die Verwaltungsaufgaben zentraler sind als das Kriterium, gute Lehrveranstaltungen durchzuführen. Dann würde der betreffende Professor ggf. angesprochen, wenn er sich nicht in die Belange der Verwaltung einbringt, hingegen aber mehr oder minder in Ruhe gelassen, wenn Evaluationen seiner Lehrveranstaltungen unterdurchschnittlich ausfallen. Es kann aber auch das Gegenteil der Fall sein. Dann könnte etwa das von dem betreffenden Professor eingeworbene Forschungsbudget ein zentrales Kriterium sein oder eben die Evaluationsergebnisse zu seinen Lehrveranstaltungen.

In Jobcentern ist es ähnlich: Es gibt Jobcenter, in denen kaum etwas wichtiger zu sein scheint als die Erfüllung der anhand von Kennzahlen vorgegebenen Quoten bezüglich „Aktivierung“ von Langzeitarbeitslosen oder deren Vermittlung in Arbeitsverhältnisse. In anderen Jobcentern werden solche Zahlen zwar besprochen und gepflegt, sie spielen dort aber eine eher periphere Rolle, das heißt, sie sollen der Zielerreichung dienlich sein, im Mittelpunkt stehen aber auch weitere Kriterien wie die Qualität der Beratung, die Angemessenheit einer Maßnahme in Bezug auf einen konkreten Kunden usw.

Wie lassen sich Organisationen verstehen?

Einer der wahrscheinlich besten Methoden, eine Organisation zu verstehen, besteht in der Anwendung von Edgar Scheins Modell der Organisationskultur. Fassen wir aber zunächst noch einmal zusammen, wie eine Organisationskultur (oder eben die besagte Ansammlung von Organisationsprinzipien entsteht:

- Am Anfang kommen Menschen zusammen, bilden eine Gruppe oder Organisation, beginnen zu interagieren und haben erste Ideen in Bezug auf ihre Handlungsziele.

- Wenn diese ersten Ideen erfolgreich sind, werden sie wiederholt.

- Aus erfolgreich bleibenden Wiederholungen bilden sich mit der Zeit Muster, die im Zuge homogenisierender Interaktion und mit weiterhin bleibenden Erfolgen langsam zu Gewohnheiten werden (aneignende Gewöhnung).

- Diese Gewohnheiten werden mit der Zeit immer weniger in Frage gestellt, bis sie zu kaum mehr hinterfragbaren und zunehmend unbewussten Selbstverständlichkeiten werden.

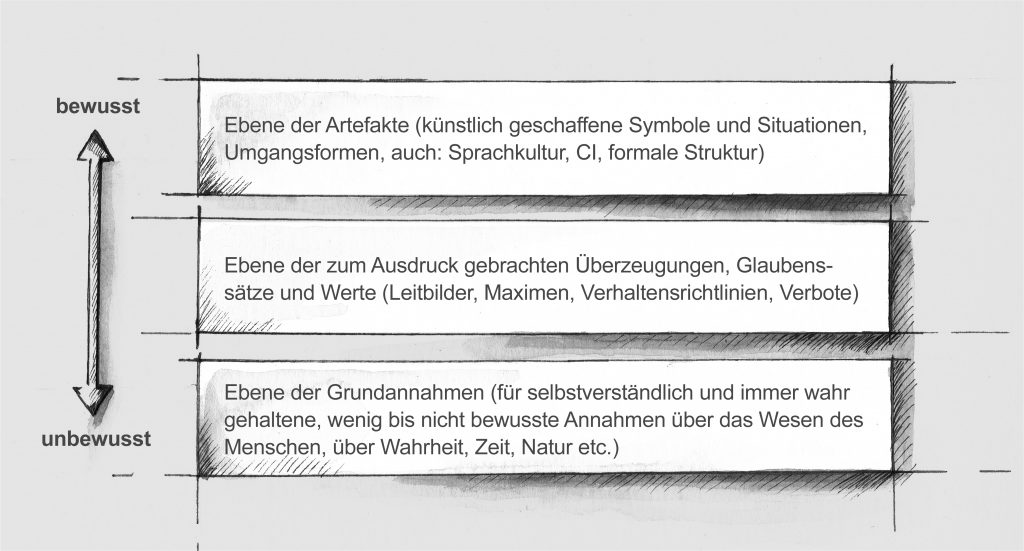

Was eine Organisation dann ausmacht, lässt sich nach Edgar Schein auf drei Ebenen beschreiben:

Abbildung: Edgar Scheins Drei-Ebenen-Modell der Organisationskultur (Zeichnung: Juliane Wedlich; Abbildung aus: Heidig et al. 2012; Inhalt der Abbildung: Schein 2016)

Erläuterung des Modells: Nach Schein (2016) bilden sich, sobald Menschen miteinander kooperieren bzw. Erfahrungen teilen, mit der Zeit bestimmte Muster, indem sich aus erfolgreichen einzelnen Handlungen langsam die zugrunde liegenden Prinzipien herauskristallisieren und zu Regeln verallgemeinern. Diese Regeln stellen fortan die Grundlage dar für das erfolgreiche Funktionieren einer Gruppe oder eines Teams und nehmen die Gestalt von Werten an, die von der Gruppe antsprechend verteidigt werden. Dauert die Existenz der Gruppe – und insbesondere ihr Erfolg – an, werden die Werte immer weniger in Frage gestellt und mit der Zeit zur zunehmend unbewussten (und damit nicht mehr hinterfragbaren) Gewohnheit. (Siehe dazu auch diesen Beitrag auf unserem Blog.)

Einer der besten Wege, eine Organisation zu verstehen, besteht darin, Vertreter einer Organisation zu bitten, dieses Modell einmal auf die eigene Organisation anzuwenden und die drei Ebenen zu füllen:

- Was sind unsere Rituale? Wie gehen wir miteinander um?

- Welche Werte vertreten wir? Was ist uns wichtig? Welche Regeln gelten in unserer Organisation?

- Welche Grundannahmen gelten in unserer Organisation? Welches Menschenbild wird in unserer Organisation vertreten?

Ein anderer und noch besserer Weg, eine Organisation zu verstehen, besteht in aktiver Teilnahme an den Aktivitäten der Organisation. Der Verstehensprozess ähnelt dann dem von Anthropologen, die andere Kulturen verstehen, indem sie lange Zeit mit Angehörigen der fremden Kultur verbringen.

Wie verändern sich Organisationen?

Die in einer Organisation gültigen Prinzipien sind keineswegs ein für allemal festgeschrieben. Zwar gibt es einerseits „festere“ Organisationen mit langen Traditionen und einem hohen Grad an Formalisierung und andererseits „beweglichere“ Organisationen mit wenigen formalen Prinzipien und höheren Freiheitsgraden. Aber ganz gleich, um welchen dieser beiden Organisationstypen es sich handelt – Veränderungen finden immer statt, wenn auch mitunter sehr langsam. Am deutlichsten wird dies am Beispiel von Behörden. Kurz- oder mittelfristig mag man – vor allem von außen – den Eindruck haben, dass sich gar nichts bewegt. Wählt man aber eine langfristigere Perspektive, so fällt auf, dass sich vieles verändert. Die Veränderungen ergeben sich ebenfalls wiederum aus der Interaktion zwischen den Angehörigen der Organisation. Dabei können die entsprechenden Impulse auf oberen Ebenen entstehen und nach unten weitergegeben werden. Sie können aber auch von Angehörigen unterer Ebenen entwickelt und verbreitet werden, bis sie eine gewisse Geltungskraft entfalten und an entscheidenden Stellen aufgegriffen werden. Impulse können drittens auch von außen an die Organisation herangetragen werden, etwa durch kritische Berichterstattung, gesetzliche Änderungen oder Berater. Mitunter bedarf es einer langen Zeit und vieler Versuche, den sprichwörtlichen Stein ins Rollen zu bringen. Wie dies geschieht, ist von drei Aspekten abhängig:

- Persönlichkeiten der handelnden Personen: Hier geht es vor allem um die Frage, ob eine Person bspw. eher dazu neigt, Initiative zu ergreifen oder ob die betreffende Person eher ein hohes Sicherheitsbedürfnis hat und deshalb eher abwartend handelt und nur dann Eigeninitiative entwickelt, wenn sie sich sehr sicher fühlt oder eine Angelegenheit der Person sehr wichtig ist.

- jeweils gültige Rahmenbedingungen und Vorgaben: Hier geht es um die Frage, was auf einer gegebenen Position erwartet wird und möglich ist. Dabei gibt es – auf einem Spektrum zwischen einer eher formalen bzw. „engen“ und einer eher „weiteren“ bzw. lockeren Auslegung der Organisationsprinzipien – gewisse Interpretations- und Handlungsspielräume.

- Interaktion zwischen den Beteiligten: Der die beiden erstgenannten Faktoren verbindende bzw. integrierende und insgesamt bedeutsamste Aspekt ist die Interaktion mit Vorgesetzten und Kollegen. Führungskräften kommt hier eine bestimmende Rolle zu. Handeln sie eher formalistisch – also verlangen sie bspw. Dienst nach Vorschrift oder beharren sie darauf, dass alles genauso umgesetzt wird, wie sie es vorgeben, delegieren sie keine Verantwortung und lassen sie kaum informelle oder „weiche“ Aspekte des Geschehens gelten – so kann sich eventuell vorhandene Eigeninitiative kaum ausprägen. Zeigen sie sich hingegen an ihren Kollegen bzw. Mitarbeitern interessiert, signalisieren sie Rückhalt und übertragen sie mit den Aufgaben auch die Verantwortung, so ist dies dazu geeignet, dass sich – im Rahmen gegebener Grenzen, also der geltenden Kernprinzipien – Gestaltungswillen und Eigeninitiative entfalten können.

Organisationen bestehen aus durch Interaktion miteinander verketteten Handlungen. Im Laufe der Zeit „kondensieren“, wie oben beschrieben, die Interaktionen zu Mustern. Es bilden sich die besagten „Pfade“, indem frühere Interaktionen spätere Interaktionen beeinflussen und sich langsam die Organisationsprinzipien herausbilden, die dann wiederum auf die Organisationsmitglieder zurückwirken bzw. einen Rahmen für deren Handlungen vorgeben. Dieser Rahmen kann starrer bzw. formalisierter oder dynamischer bzw. weniger formalisiert sein. Da aber niemals alle Prinzipien gleichrangige Gültigkeit besitzen – es gibt zentralere und peripherere Prinzipien – und da es immer Menschen gibt, die nicht allen Prinzipien folgen, sondern bspw. einige der periphereren Prinzipien in Frage stellen, Ideen haben, Vorschläge unterbreiten usw. gibt es immer auch Interaktionen, die dazu geeignet sind, einige Aspekte der Organisation zu verändern. Die Frage ist nur, ob die entsprechenden Interaktionen wieder versiegen (sich also formalistischere Interpretationen durchsetzen) oder an Fahrt aufnehmen (bspw. eine genügend große Zahl an Organisationsmitgliedern für eine Idee gewonnen werden kann, bis entsprechende Entscheidungen getroffen werden).

Zwar heißt es in vielen Change-Management-Büchern, dass es für das Gelingen von Veränderungen wichtig ist, dass die Organisationsspitze von den Veränderungszielen überzeugt ist und die Organisation in die entsprechende Richtung führt, aber die Praxis zeigt, dass dies günstig sein kann, aber nicht muss. Es gibt auch Beispiele gelungener Veränderungen, bei denen die Organisationsspitze die entsprechenden Ziele nicht mitgetragen hat, und es gibt viele Beispiele, in denen sich die Organisationsspitze nicht durchsetzen konnte. Bspw. wurde in manchen Konzernen versucht, den Umgang mit akademischen Titeln zu verändern. Mitglieder höherer Führungsebenen sollten auf Türschildern, in E‑Mail-Signaturen usw. ihre Doktortitel nicht mehr führen. Man versprach sich davon eine positive Wirkung im Sinne einer flacheren Hierarchie und einer Verbesserung der Kommunikation von unten nach oben, indem man hoffte, dass die Bereitschaft von Mitarbeitern, ihre Vorgesetzten mit Ideen usw. anzusprechen, wüchse, wenn sich deren symbolisch dargestellte Macht reduziere. Man kann sich leicht vorstellen, dass dies zu Widerstand führte. Manche Konzernspitze schaffte die entsprechenden Vorgaben daraufhin wieder ab und verlegte sich darauf, selbst Vorbild zu sein und es den Mitgliedern der nachfolgenden Führungsebenen freizustellen, akademische Titel zu tragen oder nicht.

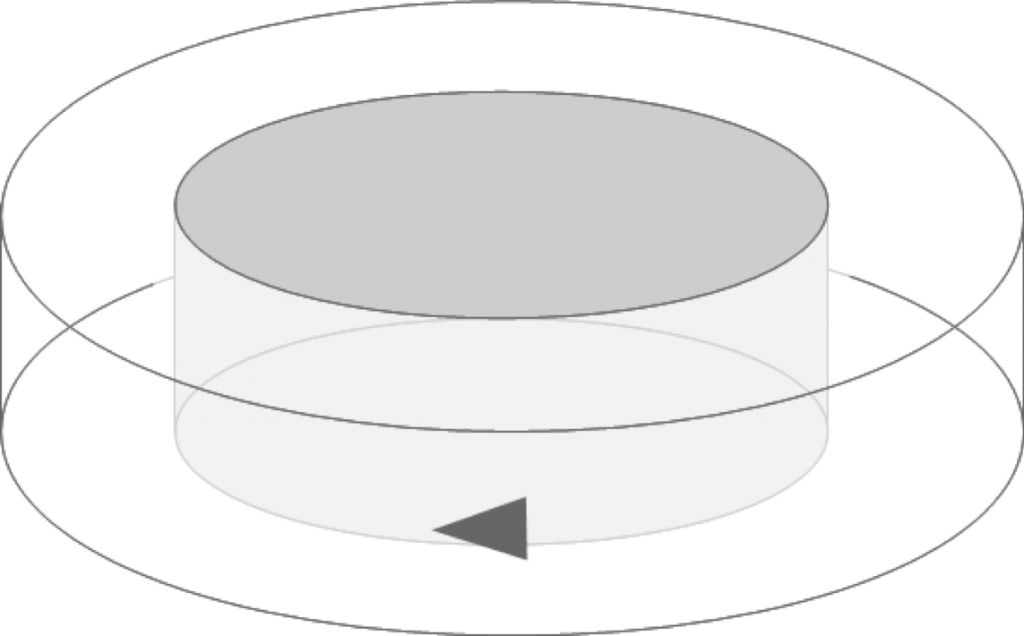

Die soeben dargestellten Zusammenhänge werden in stark vereinfachender Weise anhand der folgenden Abbildung noch einmal verdeutlicht. Aus den anfänglichen Interaktionen bilden sich Muster, die sich zu Pfaden verdichten und zu Prinzipien „kondensieren“. Die Prinzipien festigen sich und regeln das Geschehen in Organisationen, wobei man zentralere Prinzipien und peripherere Prinzipien unterscheiden kann. Diese Prinzipien bilden quasi den „Kern“ einer Organisation. Sie regeln, wie Rollen verteilt werden, wie Entscheidungen gefällt werden, wie man sich begrüßt und ansonsten miteinander umgeht, wie Aufgaben zu erledigen sind, was passiert, wenn einmal nicht herauskommt, was herauskommen soll, wer wofür wie viel Geld bekommt usw. Diese Prinzipien können sehr alt und starr sein, es gibt aber auch dynamischere Organisationen mit weniger starren Prinzipien. In jedem Fall aber kommen immer wieder neue Mitglieder in die Organisation und ältere scheiden aus. Des Weiteren gibt es Organisationsmitglieder, die ggf. einige der Prinzipien in Frage stellen. Diesen Prozess der Infragestellung der Prinzipien kann man sich wie eine Art sich um den Kern aus Prinzipien herum wälzenden Interaktionsprozess vorstellen. Dabei beeinflussen die geltenden Prinzipien die Interaktion, und die Interaktion beeinflusst, wenn auch langsam, die geltenden Prinzipien.

Abbildung: Stark vereinfachter Zusammenhang zwischen Organisationsprinzipien (Kern) und Veränderungsbemühungen (umlaufend); Quelle der Abbildung: Heidig 2018

Veränderungen in Organisationen kommen also zustande, indem jemand eine Initiative ergreift und entsprechend interagiert. Es fehlt in der Regel nicht an entsprechenden Impulsen. Man besucht Weiterbildungen oder Kongresse, liest Fachliteratur, hört Erfolgsgeschichten aus anderen Organisationen. Im Arbeitsalltag passieren Fehler, aus denen man lernt, indem man aus der Analyse und Reflexion der Erfahrungen entsprechende Verbesserungsvorschläge entwickelt. Man stellt Althergebrachtes in Frage und hat entsprechende Ideen. Ob sich Impulse, Ideen und Vorschläge zu umsetzungsreifen Entscheidungsvorlagen entwickeln können, ist von der Dynamik der Interaktion abhängig. Die Forschung zeigt, dass es dabei insbesondere auf folgende Faktoren ankommt:

- Wer Vorschläge unterbreitet und Ideen einbringt, sollte dies nicht aus einer negativ gefärbten emotionalen Haltung heraus tun. Proaktive Handlungen werden insbesondere dann gewürdigt, wenn sie mit einer positiven Grundhaltung verbunden sind. Leider ist das Schicksal vieler Vorschläge und Ideen, dass sie erst einmal kritisiert werden, ihre Realisierbarkeit in Frage gestellt wird usw. Geschieht dies, sind die handelnden Personen mitunter schnell entmutigt. Bringen sie ihre Vorschläge dennoch wiederholt ein und bleiben die Reaktionen darauf ähnlich, führt dies zu (oft verständlichem) Ärger. Dann passiert es leicht, dass die Ideen und Vorschläge im Tonfall verärgerter Kritik weiterhin vorgetragen werden – zwar nach wie vor in guter Absicht, aber aus einer zunehmend negativen Grundhaltung heraus. Nun sind die Grenzen zwischen proaktiven Handlungen und Rebellentum fließend – mit entsprechenden Reaktionen von Kollegen und Vorgesetzten, die dies mit der Zeit als „Nörgelei“ empfinden. Setzt sich diese Dynamik fort, identifizieren sich die Handelnden in negativer Weise mit ihren Ideen, und es entsteht eine polarisierende Dynamik gegenseitiger Kritik und entsprechend negativen Emotionen. Wer proaktiv handelt, braucht deshalb oft außer guten Ideen auch Hartnäckigkeit, Geduld und gute Laune – und das, ohne sich verunsichern zu lassen. Am Ende ist nicht jede Idee auch gut und kann nicht jede Idee umgesetzt werden. Misserfolge und wenig zufriedenstellende Teilerfolge nicht auf die eigene Person zu projizieren, sondern weiterhin geduldig und sicher Vorschläge zu machen, ist eine der wichtigsten Lernaufgaben für Menschen, die ihre Kreativität in eine Organisation einbringen möchten.

- Bei der Ermöglichung veränderungsorientierter Handlungen kommt es auf die Qualität der Beziehungen zwischen Mitarbeitern und ihren Vorgesetzten an. Signalisieren Vorgesetzte Interesse an den Belangen der handelnden Personen und geben sie ihren Mitarbeitern den entsprechenden Rückhalt (Heidig 2018), dann führt dies bei den Mitarbeitern zu einem Gefühl von Sicherheit (Edmondson & Schein 2012). Diese Sicherheit ist es, die dafür sorgt, dass Mitarbeiter bzw. nachgeordnete Führungskräfte gerade dann, wenn es darauf ankommt, nicht nur Dienst nach Vorschrift leisten, sondern Bedenken und Zweifel, Hinweise auf Fehler, Ideen und Vorschläge nach oben weitergeben. In einem Klima von Druck und Angst geschieht dies nicht, und die Organisation wird in gewisser Weise „dumm“, indem die Beteiligten nur in einer Art Absicherungsmodus handeln. Es wird nur das getan, von dem alle wissen, dass es sicher ist. In einer zunehmend komplexen und dynamischen Welt kommt es immer mehr auf zeitnahe und gelingende Abstimmung zwischen Handelnden an. Mit steigender Geschwindigkeit bei gleichzeitig wachsender Unsicherheit der Handlungen – es ändert sich viel und das sehr schnell, Routinetätigkeiten nehmen ab, viele sind zunehmend mit Situationen konfrontiert, für die es noch keine „Blaupausen“ gibt – wird Kommunikation immer wichtiger. Gelingende Kommunikation wiederum ist von der Qualität der Beziehungen zwischen den Akteuren abhängig, und die Basis für gute Beziehungen ist das Ausmaß gegenseitigen Vertrauens. Wenn es die besagten „Blaupausen“ (noch) nicht gibt, müssen sich die Beteiligten gewissermaßen gegenseitig in die Lage versetzen, dennoch zu handeln. Auf dieses „dennoch“ kommt es an. In unsicheren Situationen zu handeln, ist nicht einfach. Die meisten Menschen orientieren sich dann an dem, was andere Personen in solchen Situationen tun. Wenn ich nicht weiß, was ich tun soll, schaue ich, was meine Kollegin oder mein Chef tun. Hier kommt es auf den jeweiligen Chef an, so viel Vertrauen zu schaffen – Grundlage für die Bildung von Vertrauen ist das den jeweiligen Personen entgegengebrachte Interesse – und Rückhalt zu signalisieren, dass die handelnden Personen ihrer Unsicherheit Ausdruck verleihen können, Fragen stellen können, man sich im Team mit der betreffenden Situation auseinandersetzen kann usw. Fehlt der Rückhalt und fühlen sich die handelnden Personen nicht sicher, tun sie im Zweifelsfall nur „Dienst nach Vorschrift“, was entweder bedeutet, sich an althergebrachte, aber ggf. nicht mehr passende „Blaupausen“ zu halten oder nichts zu tun. Wenn dann letztere Handlungen noch nach dem Motto „Wer ist schuld?“ ausgewertet werden, wird das betreffende Team mit der Zeit immer „dümmer“, weil die Beteiligten nur noch im Absicherungsmodus, d.h. mit aktiviertem Selbstschutz kommunizieren.

Zu der Frage, welche Organisationsmodelle und Führungstechniken angesichts der gegenwärtigen Entwicklungen in Organisationen hilfreich sind, empfehlen wir die folgenden Modelle und Bücher:

- Humble Inquiry (Edgar Schein): Ein wunderschönes Buch über Führung, Vertrauen und die Frage, warum die Haltung wichtiger ist als die (Frage-)Technik. Hier finden Sie eine Zusammenfassung des Buches (im verlinkten PDF ab S. 18).

- Teaming (Amy Edmondson und Edgar Schein): Eine Methode für effektives Teammanagement in Zeiten immer komplexerer und schnellerer Abläufe

- Relational Coordination (Jody Hoffer Gittell): Beziehungskoordination als Antwort auf die Frage nach möglichst effizienter Organisationsgestaltung unter sehr hohen Anforderungen